山田学区まちづくり協議会

山田について

1.地域の概要

山田学区においては、防災をはじめ、防犯、環境、青少年の健全育成などに係る地域の課題を解決するため「自分たちの地域は自分たちでつくる」という考えのもとで、その具体的な活動として、平成24年3月24日に、山田学区まちづくり協議会を設立しました。

地域内の様々な活動団体や個人の能力、エネルギーを結集し、有機的に連携し、住民自らが課題の解決にあたることで、学区民の望む「ふれあいとおもいやりに満ち、みんなが笑顔で暮らせるまち山田」の実現を目指しています。

山田学区においては、防災をはじめ、防犯、環境、青少年の健全育成などに係る地域の課題を解決するため「自分たちの地域は自分たちでつくる」という考えのもとで、その具体的な活動として、平成24年3月24日に、山田学区まちづくり協議会を設立しました。

地域内の様々な活動団体や個人の能力、エネルギーを結集し、有機的に連携し、住民自らが課題の解決にあたることで、学区民の望む「ふれあいとおもいやりに満ち、みんなが笑顔で暮らせるまち山田」の実現を目指しています。

『メロンちゃん』

2.位置

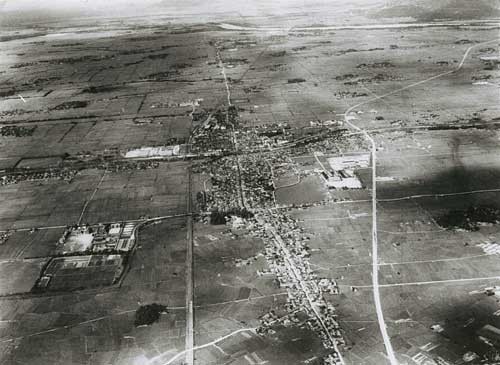

山田学区は草津市の中心から西方に位置し、市全体面積の約 12.3%(595ha)を占めています。

西側は琵琶湖に面しており、北山田漁港では、毎年「草津水産まつり」 が開催されています。

北部では近畿最大級のハウス団地による軟弱野菜の栽培が盛んで、水菜、大根、ネギなどは県内でも主力の生産地 となっています。

******************************************町内会記事は編集しないでください。*****************************************************

3.町内会

4.地域の歴史

◆山田にも鉄道が・・・!?

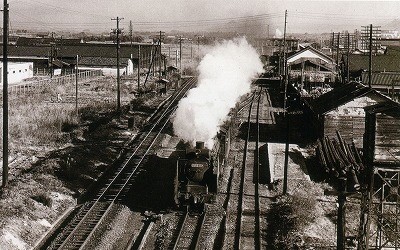

草津に鉄道がやってくるのは明治22年(1889)7月。湖東線(現東海道線)の馬場から深谷間(米原市)が開通し、草津駅が開業。これから5か月後の同年12月、関西鉄道(現草津線)の草津三雲間が開通した。翌明治23年には関西鉄道の三雲から先の柘植までが開通。草津駅は国有鉄道と関西鉄道の分岐点となった。

関西鉄道では、草津駅で国有鉄道へ連絡するだけでなく、草津駅からさらに西へ延伸させ、京都への路線計画をたてた。草津と山田の鉄道建設計画で、山田から大津までは琵琶湖の航路に連絡させ、大津からは琵琶湖疏水で京都へとつなぐものであった。関西鉄道は、草津から柘植、亀山、そして伊勢へのルートでもあり、京都から伊勢詣でをする客を取り込もうというものであった。

関西鉄道では、草津駅で国有鉄道へ連絡するだけでなく、草津駅からさらに西へ延伸させ、京都への路線計画をたてた。草津と山田の鉄道建設計画で、山田から大津までは琵琶湖の航路に連絡させ、大津からは琵琶湖疏水で京都へとつなぐものであった。関西鉄道は、草津から柘植、亀山、そして伊勢へのルートでもあり、京都から伊勢詣でをする客を取り込もうというものであった。

山田への路線は、草津駅から東海道線と並行して南下し、草津川を隧道で抜ける計画であったが、隧道掘削の経費が嵩むため計画を変更し、草津駅から下笠へ向かい、ここから草津川を鉄橋で渡って山田港へ至る3.2㎞とした。その運賃は、草津-山田間2銭、山田-大津間2銭で、計4銭。東海道線の草津-馬場間の7銭と比較すると3銭も安かった。当時草津駅で関西鉄道から東海道線に乗り換える客は、草津駅利用者の4割を占めていたことからすれば、3銭も安いこのルートは多くの利用が見込めたかもしれない。

しかし、この計画は実現を見なかったのである。その大きな要因は、草津川を隧道でくぐる代案は可能であったが、東海道線の東側に着く関西鉄道が、山田へと向かうには東海道線を横切らなくてはならず、この立体交差の工費が7万円余り要することや、この計画が京都側の株主にとっては京都-四日市間の物資輸送を企図したことに重きがあり、近江側の株主にとっては大きなメリットとならなかったことによるものである。

これは、明治24年7月の『中外電報』の新聞記事によるものであるが、いまこの路線が実現していれば、沿線のすがたは今と違ったものになっていたかもしれない。

◆山田にあった草津市域最初の近代工場

明治時代になって、わが国では殖産興業の推進を図り、積極的に工業化政策をとっていったが、草津市域ではあまり顕著な近代工業への動きは見られなかった。

明治40年代になると、『滋賀県統計全書』の山田村の欄に従業員数22名の黒川煉瓦工場の名前が見えている。この煉瓦工場は、明治43年(1910)12月に大阪窯業株式会社が買収し、草津で最初の近代工場として創業、県下でも煉瓦工場としては最大規模のものであった。この工場立地によって、草津も工業の近代化を迎えたのである。

大阪窯業株式会社近江工場となってからは、大正元年(1912)に従業員数も黒川煉瓦工場時代の3倍の67人、さらに大正5年には80人を数える規模となった。煉瓦の材料である土は、工場のあった字葭際から1500メートルほど離れた三ッ池から採取している。材料の土は重く、その輸送は容易ではなかったことから、軽便鉄道(トロッコ)を利用することとし、その敷設を明治44年10月に滋賀県知事あてに願い出ている。翌年11月には知事の許可がおり、池の中まで軽便鉄道を入れて、田んぼの中を軽便鉄道が通って工場まで運んだ。

明治40年代になると、『滋賀県統計全書』の山田村の欄に従業員数22名の黒川煉瓦工場の名前が見えている。この煉瓦工場は、明治43年(1910)12月に大阪窯業株式会社が買収し、草津で最初の近代工場として創業、県下でも煉瓦工場としては最大規模のものであった。この工場立地によって、草津も工業の近代化を迎えたのである。

大阪窯業株式会社近江工場となってからは、大正元年(1912)に従業員数も黒川煉瓦工場時代の3倍の67人、さらに大正5年には80人を数える規模となった。煉瓦の材料である土は、工場のあった字葭際から1500メートルほど離れた三ッ池から採取している。材料の土は重く、その輸送は容易ではなかったことから、軽便鉄道(トロッコ)を利用することとし、その敷設を明治44年10月に滋賀県知事あてに願い出ている。翌年11月には知事の許可がおり、池の中まで軽便鉄道を入れて、田んぼの中を軽便鉄道が通って工場まで運んだ。

このような近代工場となった大阪窯業近江工場の規模や設備は、総敷地面積7,495坪、建物34棟、ドイツ式の煉瓦製造機械1台、改良輪環窯2台、70馬力の発電機1台、ロール粉砕機1台、軽便鉄道約4哩であった。近江工場での年間生産高は約1500万個、金額にして約44万円で、製品は船便によって山田から大津へと出荷された。そして、大津からは琵琶湖疏水を通って京都へと送られていた。

大阪窯業株式会社近江工場は、昭和6年(1931)に閉鎖されるまで、ここ山田の地で草津近郊の近代工場として稼働していたが、このころから労働力確保や製品出荷が容易な鉄道駅周辺などに工場の立地が移行していったのである。

大阪窯業株式会社近江工場は、昭和6年(1931)に閉鎖されるまで、ここ山田の地で草津近郊の近代工場として稼働していたが、このころから労働力確保や製品出荷が容易な鉄道駅周辺などに工場の立地が移行していったのである。