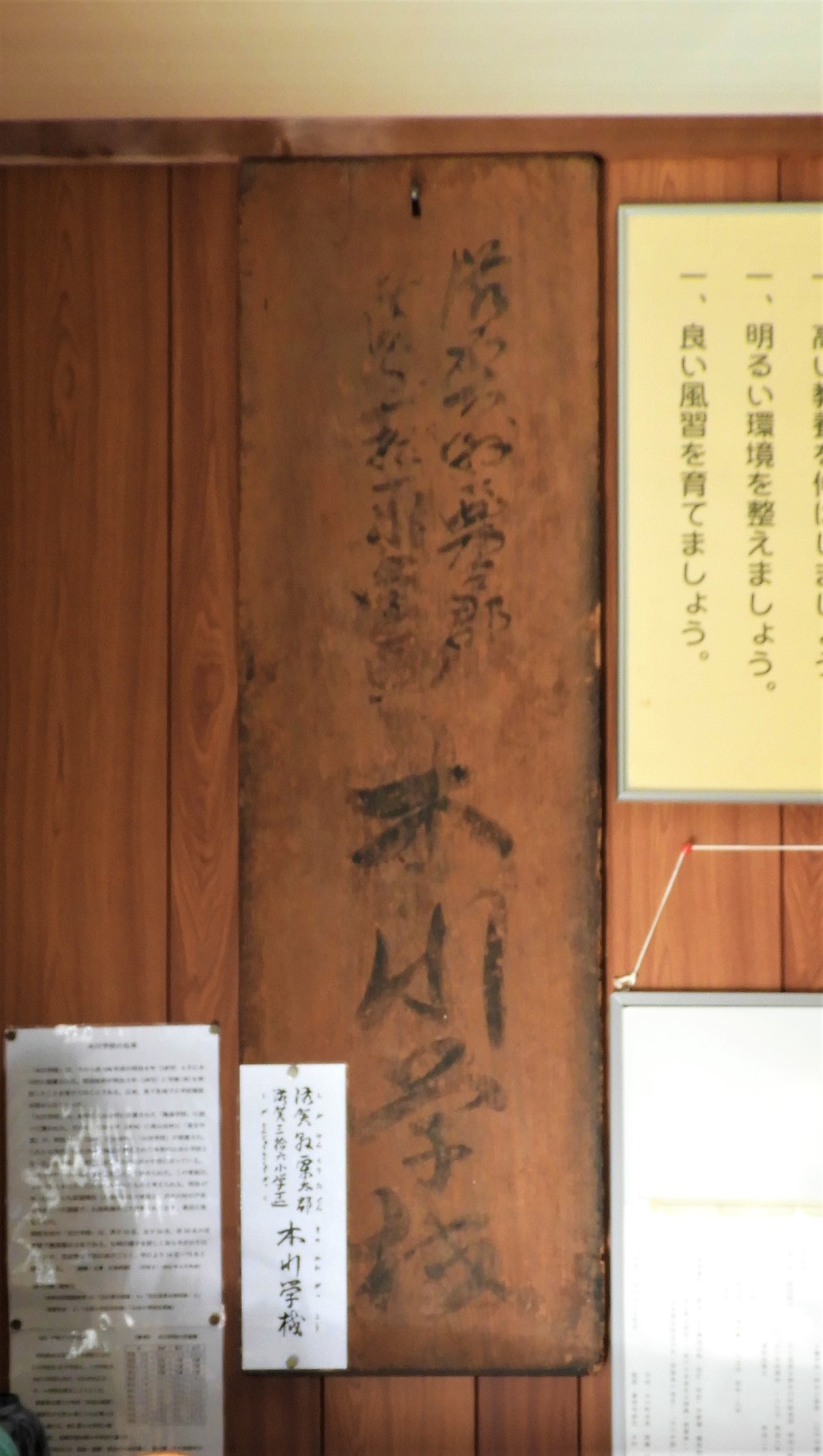

木川学校の看板見つかる!

2021年10月15日

2021年度

木川学校の沿革

・「木川学校」は、今から約150年前の明治8年(1875)4月に木川村に設置された。明治政府が明治5年(1872)に学制(※)を制定したことを受けてのことである。以来、県下各地で小学校建設が進められていった。

「木川学校」は、前年に北山田村に設置された「隆盛学校」に続いて開かれた。その後、明治9年(1876)に南山田村に「豊栄学校」が、明治16年(1883)に山田村に「山田学校」が設置され、これら4校が、明治19年(1886)に統合されて尋常科山田小学校となった。以後様々な変遷を経て今日の山田小学校に至っている。

・「木川学校」は、常光寺を仮校舎として始められた。この看板は、当時の常光寺の入口にかけられていたものと考えられる。明治17年(1884)に久保要蔵氏(久保明雄氏の曾祖父)が木川村の戸長を務めていた関係で、久保明雄氏宅で保管されており、最近に発見された。

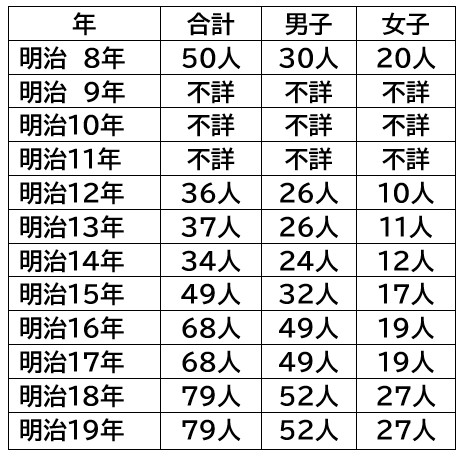

・開校当初の「木川学校」は、男子30名、女子20名、計50名の児童数で教員数は2名である。当時の様子を詳しく知る手がかりは少ないが、児童数は下記の表のごとく、年により34名~79名と様々である。

(編集・文責:久保明雄)(令和3・2021年5月作成)

《参考文献(資料)》

「府県史料滋賀県史・19」「近江栗太郡誌・2」「近江国栗太郡村誌・上」

「草津市史・3」「山田小学校百年誌」「山田小学校沿革誌」

(※)学制での学区制

明治政府は全国を8大学区に分け、1大学区を32中学区に、1中学区を210

小学区に分け、それぞれに大・中・小学校を設立しようとした。

滋賀県は第3大学区(当初大阪府・京都府など2府11県とともに第4大

学区に属する。後に第3大学区に修正、変更)、草津市域は第9中学区に

属した。

第9中学区には、高島・滋賀・栗太の3郡が属し、栗太郡(今の草津市の

一部の前身)には、第129番から第182番までの小学区があった。木川学校

は、当初は第3大学区・第9番中学区・第174番小学区に位置づけられてい

たが、後に第36番小学区となった。この看板はその時に使用されていたもの

と思われる。

(山田小学校沿革誌等より)

明治政府は全国を8大学区に分け、1大学区を32中学区に、1中学区を210

小学区に分け、それぞれに大・中・小学校を設立しようとした。

滋賀県は第3大学区(当初大阪府・京都府など2府11県とともに第4大

学区に属する。後に第3大学区に修正、変更)、草津市域は第9中学区に

属した。

第9中学区には、高島・滋賀・栗太の3郡が属し、栗太郡(今の草津市の

一部の前身)には、第129番から第182番までの小学区があった。木川学校

は、当初は第3大学区・第9番中学区・第174番小学区に位置づけられてい

たが、後に第36番小学区となった。この看板はその時に使用されていたもの

と思われる。

(山田小学校沿革誌等より)

《参考》木川学校の児童数