南山田の大般若経法要

「般若の風」南山田の大般若経法要

夏になると南山田(※1)では「般若経虫干し法要」が営まれます。

南山田に伝わる「大般若経」(全600巻)は、物部成俊の発願によって、

今から約800年前の建長六年(1254年)から弘長元年(1261年)にかけて書写され、

大宮若松神社に寄進されたものです。(※2)

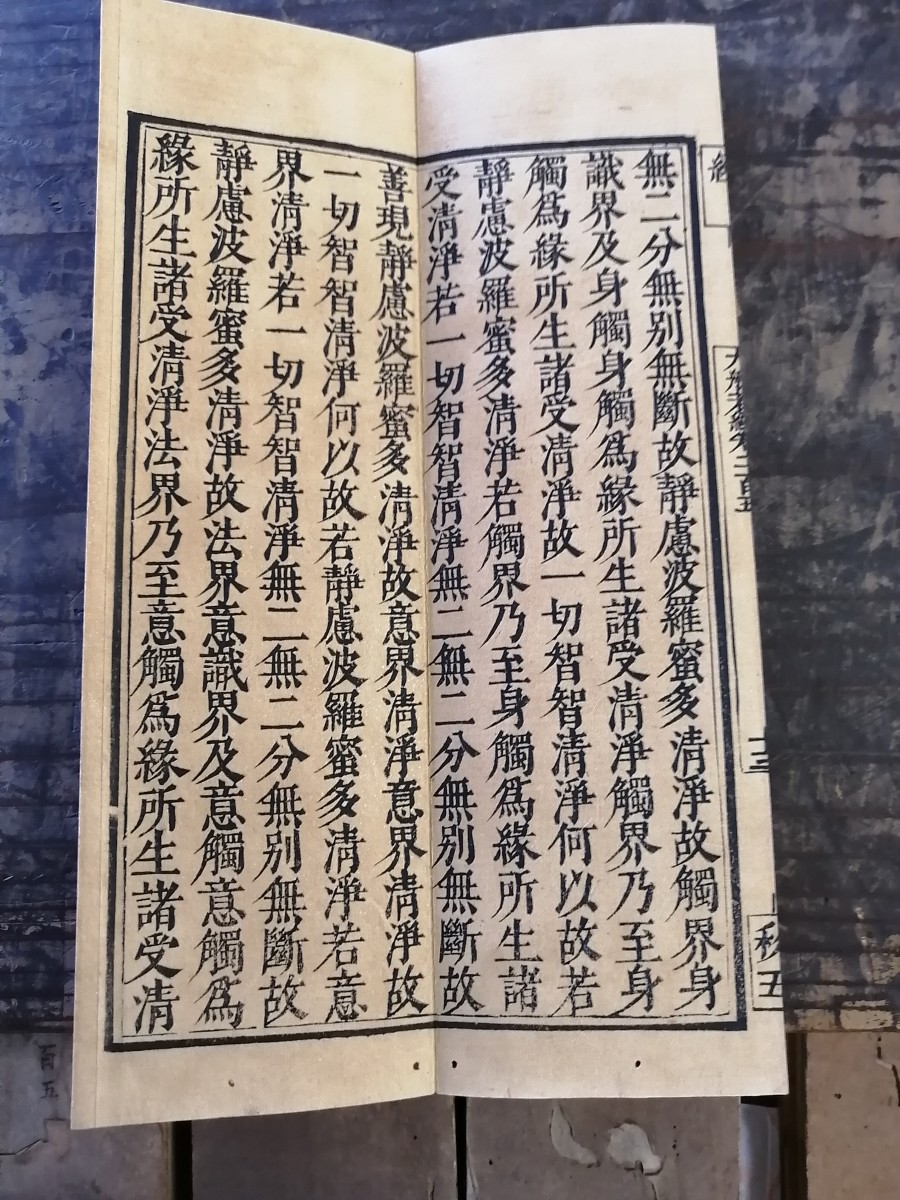

『大般若経』(正しくは『大般若波羅蜜多経』)は、中国(唐の国)の三蔵法師玄奘(さんぞうほうしげんじょう)が

16年の間旅をしてインド(天竺)から持ち帰り(『西遊記』の世界ですね)、

晩年に最後の力を尽くして訳し終えた経典です。

全600巻(字数約500万字)で諸経典の中でも最大の経典とされています。

この経典を供養すれば至上の幸福がもたらされるとされ、

古来より除災招福・国家安泰を願うために盛んに供養されてきました。

奈良の興福寺南円堂で行われている大般若経転読会は、

天皇の命により鎮護国家のため国家の法要として始められたものです。

大宮若松神社にあった「大般若経」は、南山田だけで専有されていたのではなく、

近隣の村々に疫病などが発生したときには、

その一部を持ち帰り患者の頭上にかざして読経すれば悪病退散の効果があるとされていたようで、

山田学区内の他地区にも何部かが残存しているようです。

南山田の「大般若経」の転読は、貴重な文化財でもある巻物の「大般若経」ではなく、

江戸時代に刊行された木版印刷の折本を用いて行われます。

転読会では1巻1巻の題目・訳者を唱えながら、

折本経典を空中に乱舞させ流し読まれますが、

これによって清らかな”般若の風”が起きるとされ、

この般若の風に当たることで、一年間は無病息災になるともいわれています。

今年の「般若経虫干し法要」は、新型コロナウィルスの収束への祈りも込めて、

南山田町内4ヶ寺(西念寺・佛名寺・西光寺・善勝寺)の住職により、

7月19日に善勝寺本堂において営まれます。 (※2)

<この記事は2020年の山田まちづくり協議会の公式 ~LINE~ から転載しています>

【補足】

(※1)南山田、不動浜、岡の3町内会を言います。

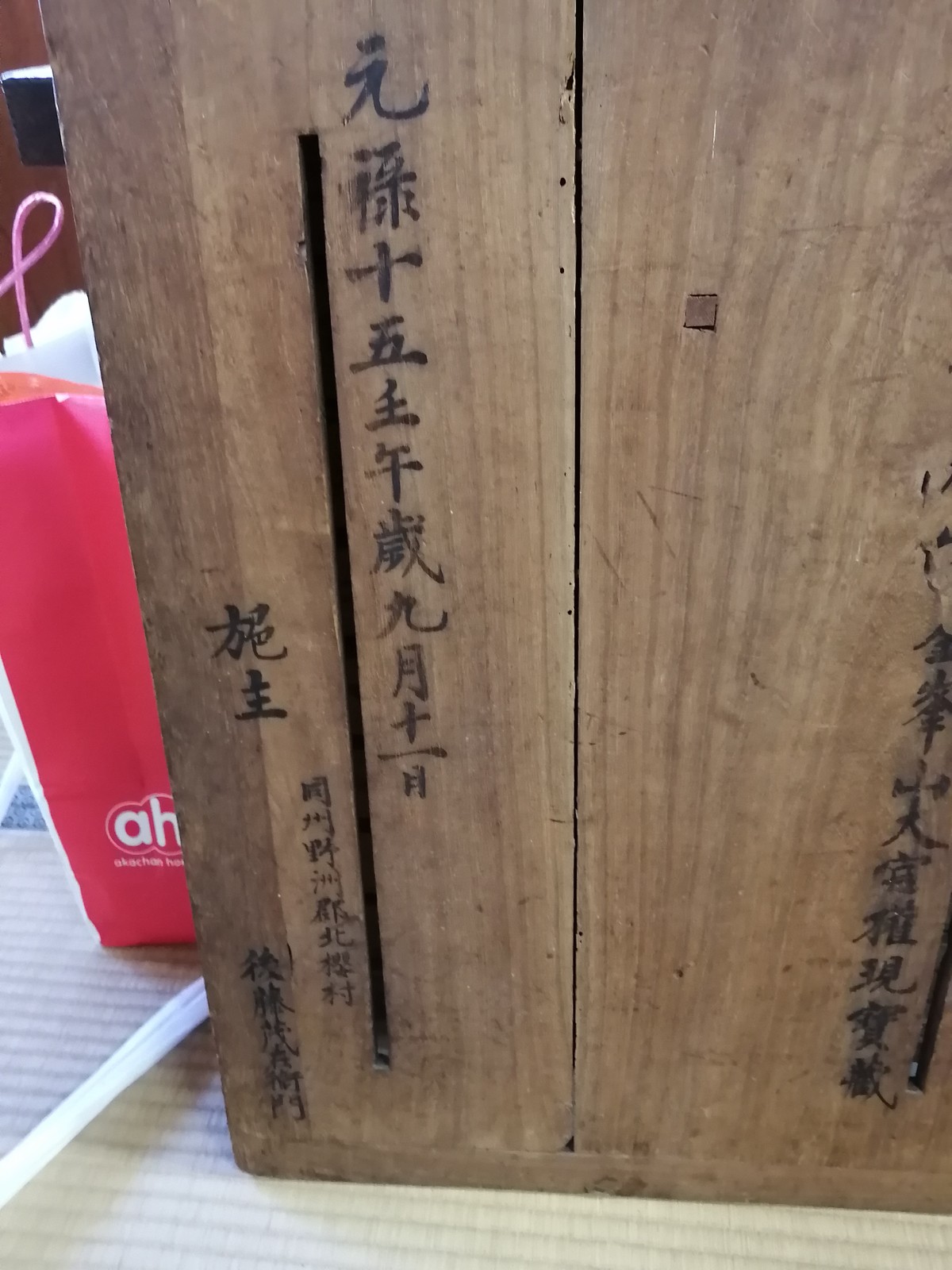

(※2)経典の収納庫には野洲郡の後藤茂右衛門さんが元禄15年寄進と記されています。

(※3)法要は毎年7月に4ヶ寺(西念寺・佛名寺・西光寺・善勝寺)の輪番で行われています。

収納庫の表書き

収納庫の表書き

(収納庫は10段の引出しがありそれぞれの引出しに10冊の経典が入っています。

全部で6個の収納庫です。)