【報告】2021近江の伝統発酵食「鮒ずしを学ぶ」

.jpg)

近江の伝統発酵食「鮒ずし」を学ぶ

この事業は、若い世代にも湖国の伝統食である鮒ずしに興味を持って欲しい、コロナ禍で見直される発酵食を鮒ずしを通して広く学んでほしいという思いを込めて、草津市立 ロクハ荘主催のもと、山田漁業協同組合のご協力をいただき開催されたものです。地元、北山田漁港での開催であり、山田学区まちづくり協議会も協力させていただきました。

第1講座 4月11日(日) in 北山田漁港

第2講座 7月 3日(土) in 北山田漁港

第2講座 7月17日(土) in 北山田漁港

第3講座 12月 5日(日) in ロクハ公園

まとめ

※第2講座についてはどちらか選択制

第1講座 4月11日(日) in 北山田漁港

4月は本日、現状の琵琶湖の漁業の様子や鮒ずしづくりの説明をしていただきました。参加者から、鮒ずしについてたくさんの質問が飛び交い、大変有意義な時間になりました。

その後、北山田漁港にて、鮒ずしと今朝とれたてのモロコの甘露煮の試食が行われました。

「鮒ずしが大好きで参加しました!この鮒ずし美味しい![]() 」「はじめて鮒ずしを食べました。作れるか不安です

」「はじめて鮒ずしを食べました。作れるか不安です![]() 」「甘露煮美味しい

」「甘露煮美味しい![]() 」などいろんなコメントいただきました。次回、7月はいよいよ本漬けの実践になります。琵琶湖産ニゴロブナを使った鮒ずしづくり楽しみですね!

」などいろんなコメントいただきました。次回、7月はいよいよ本漬けの実践になります。琵琶湖産ニゴロブナを使った鮒ずしづくり楽しみですね!

第2講座 7月3日(土) in 北山田漁港

第1回に続き、7月17日と本日に分かれて、第2回 鮒寿しの本漬け(飯漬け)作業が行われました。

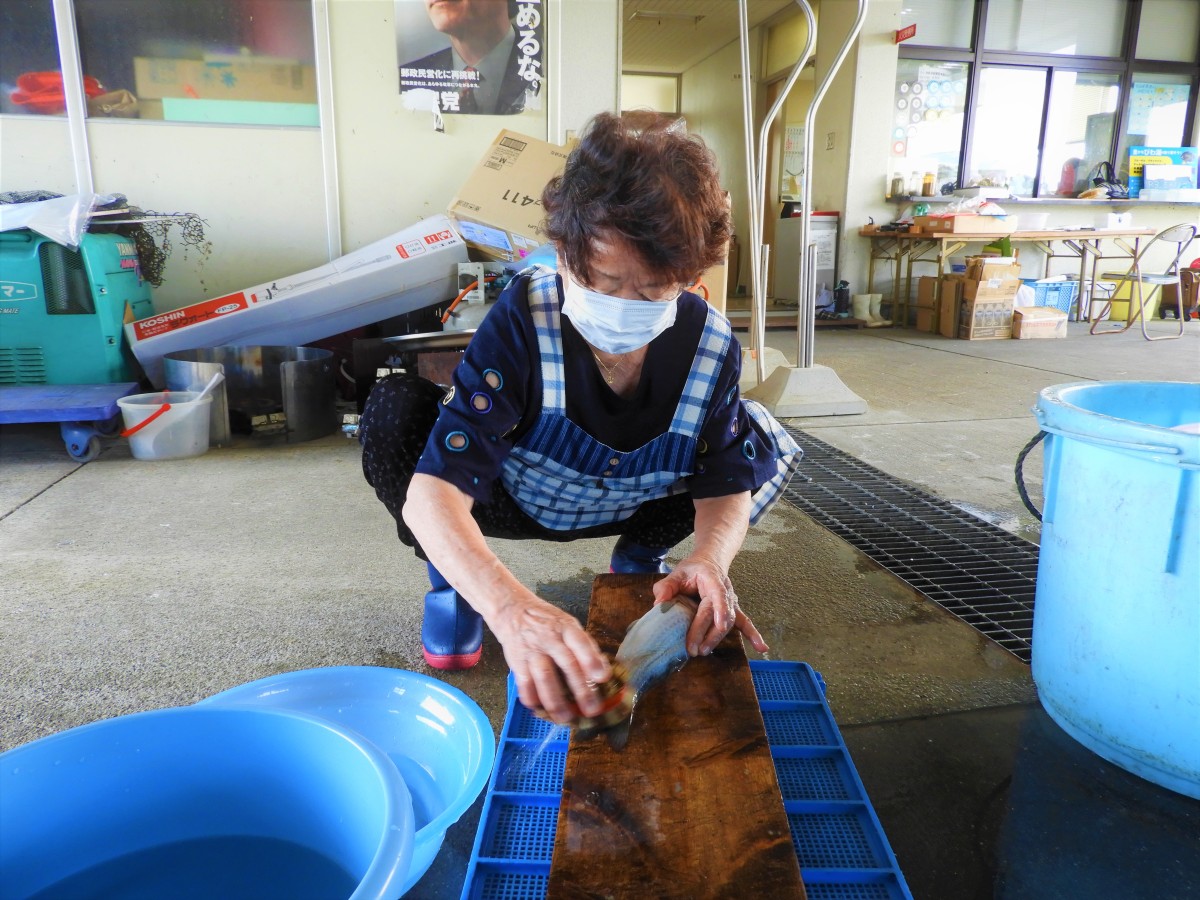

今回の本漬け(飯漬け)というのは、鮒ずしの味を決める大事な作業になります。7月のこの暑い時期に行うのは、発酵を進めるためです。4月に塩漬けされた鮒を桶から取り出し、一尾ずつ丁寧に塩を洗い出します。それを干してよく乾燥させてから、鮒の鰓ぶたの下やお腹の中にご飯を詰めていきます。ご飯を詰めたフナを、お互いが重ならないように桶の中へ並べ漬け込みます。

第2講座 7月17日(土) in 北山田漁港

第1回に続き、後半組の第2回 鮒寿しの本漬け(飯漬け)作業が行われました。

今回の本漬け(飯漬け)というのは、鮒ずしの味を決める大事な作業になります。7月のこの暑い時期に行うのは、発酵を進めるためです。4月に塩漬けされた鮒を桶から取り出し、一尾ずつ丁寧に塩を洗い出します。それを干してよく乾燥させてから、鮒の鰓ぶたの下やお腹の中にご飯を詰めていきます。ご飯を詰めたフナを、お互いが重ならないように桶の中へ並べ漬け込みます。

参加者から「大きな鮒にびっくり」「塩漬けするとこんなに柔らかくなるのね」「卵がすぐそこにいっぱい見えている!すごい!」「ご飯を詰め込みすぎて卵がつぶれないか心配」などたくさんの声が聞こえ、作業を楽しむ姿が見られました。

次回12月は、いよいよ鮒ずしの試食になります。琵琶湖産ニゴロブナでみんなで作った鮒ずし、発酵して美味しくなぁれ!

第3講座 12月5日(日) in ロクハ公園

第3回目の本日は、自然あふれるロクハ公園にて、発酵して美味しく仕上がった鮒ずしの完成試食会が行われました。暑い7月に本漬けしたものがどんな感じになっているのか皆さん興味深々でした。夏には桶の上の方までありましたが、発酵してだいぶかさが減っていました。参加した子どもたちも一匹ずつ取り出し、鮒やご飯の形や香りの変化に驚く姿もありました。そして、完成したばかりの鮒ずしをみんなでいただきました。

参加者から「自分で作った鮒ずしほんとに美味しい!」「家で食べるのが楽しみです」「帰ったら発酵食パーティをします!」「来年もやってほしい」など嬉しい声がたくさん聞こえました。大きなお鍋で作った豚汁も美味しく体も温まったと好評でした。ありがとうございました。

まとめ

この鮒ずし講座を通して、琵琶湖産ニゴロブナの漁獲、塩切り、本漬け、熟成、完成と鮒寿しができあがるまでのたくさんの過程を勉強させていただきました。冷蔵庫もなかった時代に、魚を長期保存するために作られてきた鮒ずしは、美味しいだけでなく身体にもとてもよい健康食であることも分かりました。今まで食べたことのない方や苦手な方にも、是非一度鮒ずしを味わってみて欲しいです。昔ながらの自然な方法で作られた伝統的な発酵食をこれからも若い世代に引き継いでいくことが大切であると思いました。ありがとうございました。