4年生「フナの放流体験」をしました

4年生 「フナの放流体験」をしました

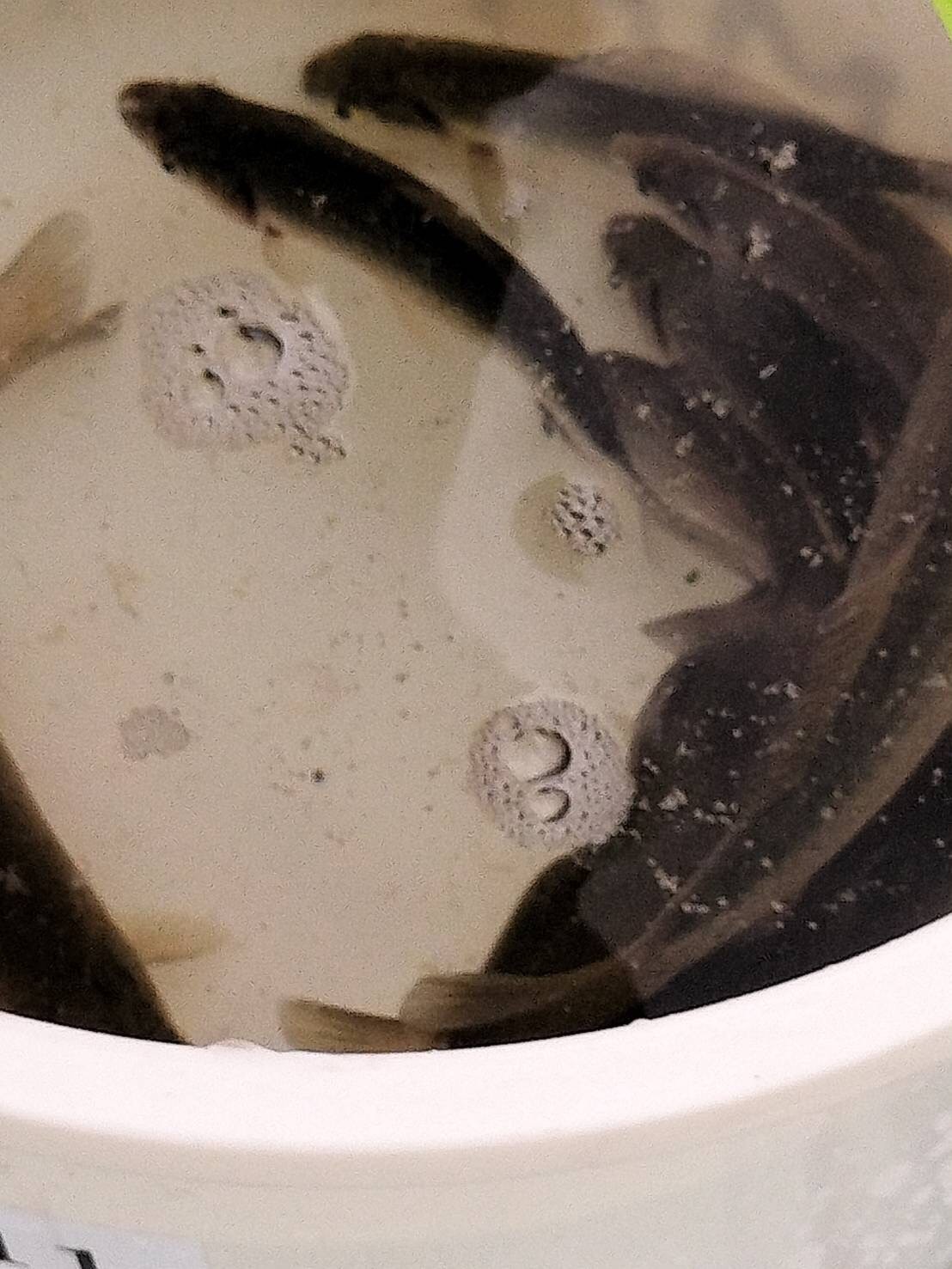

10月18日(金)4年生が「フナの放流体験」をしました。北山田漁港から、4隻の漁船に分乗させてもらい、南の方に出ました。漁船に乗るのは初めての子どもたち。船長さんの言いつけどおり船床に座って、他の船の友達に手を振ったり、湖面に浮かぶ水鳥を見つけて歓声をあげたりして、それだけでも十分楽しそうでした。2月頃から育てられているというフナの稚魚を湖上で受け取り、一人ずつバケツにもらって、この稚魚たちが元気に育ってくれることを祈りながら船上から放流しました。その後、琵琶湖に増えてきた水草取りの作業の様子を見学しました。マンガンという貝採りの漁具を漁船で引っ張り、水草を根こそぎ引き抜いて除去する作業です。子どもたちが乗っている船の周りにも水草があちこちに見え、湖にはびこっていることが見て取れました。刈り取った水草を引き上げるのには相当な労力が要ることや、臭いがきつい日は辛い作業だと漁師さんからお聞きしました。この水草は、漁港で少し乾かしてから堆肥にして畑などの肥料として使われるそうです。

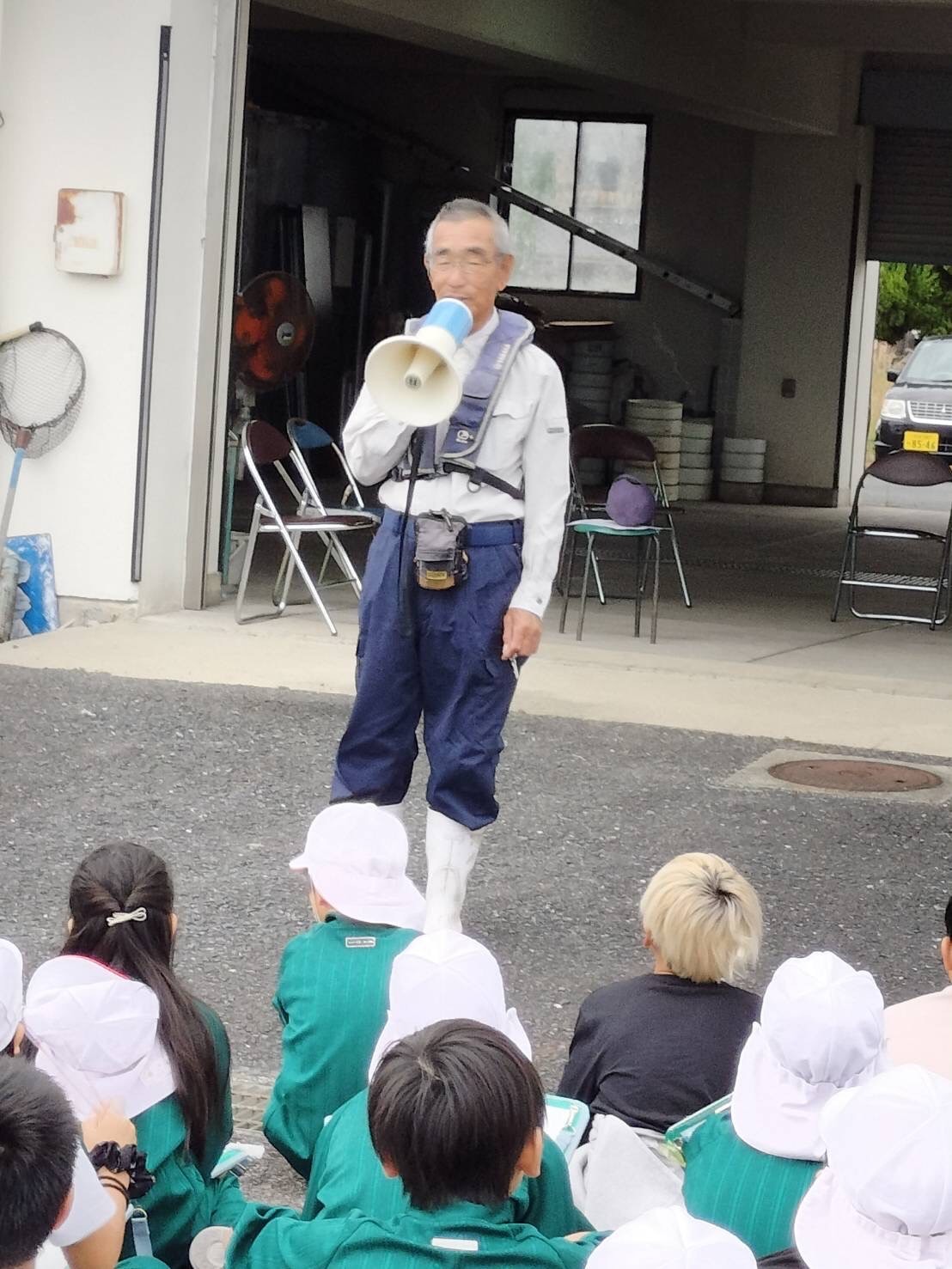

下船後は、県の水産課田口さんから「南湖再生活動」についてお話をお聞きしました。琵琶湖の全面積の12分の1にあたる、琵琶湖大橋より南側を「南湖」といいます。いまの南湖は、人工的な湖岸の整備、水草の増加、湖底の泥質化、外来魚の増加などにより、魚介類にとってすみにくい環境になっています。水草は、昔は田畑の肥料として利用されていましたが、今では多すぎて琵琶湖の環境に深刻な影響を与えています。大津の堅田漁協と草津の山田漁協の漁師さんが協力して水草の除去を行なっているそうです。漁協の組合長横江久吉さんからは、「琵琶湖の魚を食べる人が減ってきていることが漁師さんの悩みです」というお話をお聞きしました。この悩み解決にはどうすれば良いか考えるのも、今後の学習課題のひとつとなりそうですね。

5年生になったら、学習船うみのこに乗り、北湖にも出ていきます。北湖と南湖の水の透明度の違いを目にする時、今日のこの体験を思い出すことでしょう。日本一の琵琶湖を守るために、漁業者さん他、あらゆる方面で奮闘されている方々がいらっしゃることを心に留めておいてほしいものです。 貴重な体験にご協力いただいた方々に感謝申し上げます。

(地域コーディネーター 中島民恵)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)